在艺术界,英国对摄影的接纳稍早于法国,居住在伦敦的亨利·佩奇·鲁滨孙 (Henry Peach Robinson) 的标题为像黎塞留的沃纳先生”的照片在1857年的曼彻斯特“艺术珍品展"中展出,同时展出的还有这次展览中最具有代表性的摄影作品--由瑞典历史题材画家、摄影师奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德 (Oscar Gustave Reilander,1813-1875) 创作的《两种人生》 (见图1-34)。

雷兰德的作品《两种人生》意义深远,作品形式参照了文艺复兴时期拉斐尔的作品《雅典学院》,尺寸约为78.7厘米x40.6厘米,雷兰德采用双重叙事的构图方式,在一幅画面中并置人生不同选择所带来的不同际遇,进述了一则有关年轻人选择人生道路的寓言,其主题树立了一个良好道德观念,具有教育意义。为了制作这幅作品,雷兰德合成了至少32张火棉胶湿版摄影法的底片,调动了大约16个模特,人物摆出预先设置的姿势,逐张拍摄后合成在一幅画面中,蒙太奇般的“组合印相”组成了具有教化意义的艺术作品,这项技术的虚化特点开启了摄影艺术的新方向,当时的维多利亚女王将其买下赠予阿尔伯特亲王。

身处维多利亚时代一-英国文学史上的黄金时代的鲁滨孙的创作灵感多来自诗歌等摄影以外的领域,《弥留》 (见图1-35)是他的代表作品之一。《弥留》是一幅多底合成作品,是由5张根据画面需要拍摄的作品(火棉胶湿版摄影法)合成的最终照片。创作灵感来自莎士比亚的诗句,画面人物沉漫在各自的思绪中,似乎又都处于感伤的氛围之中不十分明确的作品意义或许是其成功的重要因素

鲁滨孙在人生后的30年一直坚持自己的摄影艺术追求,他撰写了大量文章及关于技术和美学的图书。1869年,鲁滨孙出版了理论著作《摄影的画意效果》 (Pictorial Effect in Photography),该书也被翻译成法语,这本艺术指南在19世纪末期得到广泛传播。1884年,他又出版了《画意摄影元素》 (Elements for a Pictorial Photograph) 、《摄影图片制作》 (Picture Making by Photography) 。后者在1896年被译为《户外摄影》,在这本书里,鲁滨孙已经着眼于可以获得瞬间影像的新技术,新的理论使视觉回到了首要位置,

而此时,彼得·亨利·爱默生Peter Henry Emerson,1856-1936) 的“自然主义摄影"理论已为世人瞩目,他的论著《作为艺术生的自然主义摄影》 (Naturalistic Photography for Students of the At) 和他的作品《诺福克那湖泊风土人情》等受到当时印象主义绘画的影响,他的著述中指出“最优秀的艺术家总是尝试解释自然,通过他们的艺术作品表达对自然的印象,使其尽可能地与眼中所看到的景象相似”,摄影作品应当表现自然当中的“真情、真相和....."。爱默生的作品试图借助人的视觉中“模糊”的效果传递感知的独特性(图1-36所示为其作品《收集睡莲》) 。他的观点和作品影响了乔治·戴维森(George Davison,1854-1930) 等人,他们自称“模糊派”。1890年戴维森利用针孔摄影的方法创作的作品《洋葱田》,成为自然主义摄影的典范。不过,爱默生自己的主张被曲解,他发表了一篇文章《自然主义摄影的死亡》 (The Death of Naturalistic Photography) ,宣告自己的理论已消亡。

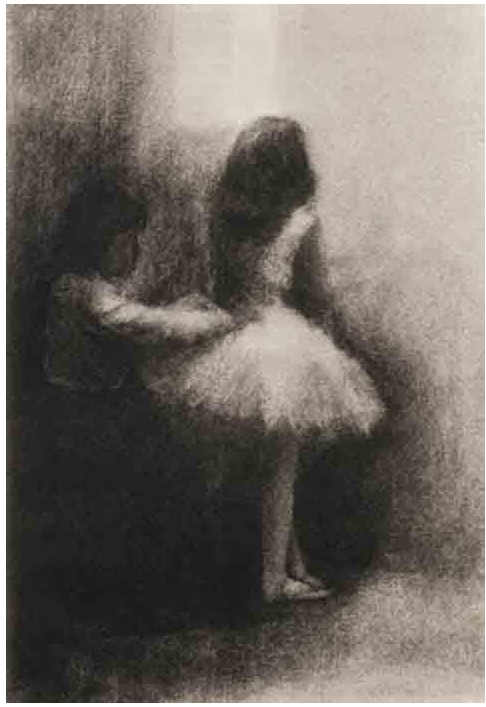

爱默生的自然主义主张与画意摄影针锋相对,前者把制造”效果”的创作方式变为利用“效果”传递人的感知的独特性的手段,自然主义主张宣告消亡,此时它已不能阻挡“画意摄影”艺术思潮在全世界普及。1891年,维也纳出现了专门的艺术摄影活动,随后几年,汉堡、伦敦、巴黎、费城等地都出现了画意摄影组织。代表人物有巴黎的罗伯特·德马奇(Robert Demachy,1859-1936)、奥地利摄影师海因里养·库恩 (Heinrich Kuhn) 、德国摄影师雨果·亨讷贝格(Hugo Henneberg) 和汉斯·瓦茨(Hans Watzek) ,美国摄影师阿尔弗雷德·施蒂格利茨 (Alfred stiegltz,18641946) 、爱德华·斯泰肯 (EdWard Steichen,1879-1973) 、格特鲁特·凯赛比亚 (Gertrude Kasebier,1852-1934),英国摄影师弗里德里克·H.伊万斯 (Frederick H.Evans,1853-1943),等等,其中,德马奇的作品最具有代表性(图1-37所示为其作品《舞女》),德马奇采用树胶重酸盐的工艺手工印制作品,利用重铭酸盐材料的感光特性结合树胶、颜料和纸张的选择和控制,控制作品的细节、轮廓、背景,再结合底片上的描绘,制作出朦胧、梦幻的极具绘画意境的摄影作品,成为画意摄影的巅峰之作,画意摄影的成功受到了众多摄影师的追捧,一时之间,数以百计的

摄影师培训学院摄影师峰拥向艺术沙龙,而当时领域内的标杆杂志,几乎都刊载着相同艺术家的作品,形式、内容、作者的雷同和缺乏新意招来了批评家的门诛笔伐。